服务热线0551-62888190

▲ 张荫松专访

在碧海青山环抱的胶东半岛,中国民族民间舞蹈海阳秧歌专家张荫松在60载春秋里,将海阳秧歌的根深扎民间。他的一生与山东海阳秧歌紧密相连,大家亲切地称他为“海阳爷爷”。他以人类学家般的严谨,丈量着胶东半岛的每一寸土地;以艺术家的敏锐,捕捉着山东秧歌的律动基因;以教育家的远见,构建起系统的山东民间舞教材体系,使海阳秧歌这一古朴恢弘的民间艺术在世界舞台大放异彩。

在“创造性转化与创新性发展”的时代命题下,张荫松率先探索出“三位一体”传承范式:他躬耕田野,抢救性记录整理散落民间的传统舞蹈;他立足课堂,开创性地建立科学教学体系;他闪耀舞台,让古朴的秧歌艺术焕发时代光彩。从2008年北京奥运会开幕式仪式前的惊艳亮相,到央视春晚舞台的连年绽放,从“群星奖”到中国舞蹈“荷花奖”的桂冠加冕,他始终践行着“让民间艺术活在当下”的艺术理想。

在漫长的岁月里,海阳秧歌仪式成为海阳人民集体狂欢的一种形式,陪伴着一代又一代海阳人。海阳秧歌主要流传于山东烟台海阳等地,海阳市位于山东半岛东南部,因地处黄海以北而得名海阳。海阳秧歌与胶州秧歌、鼓子秧歌并称“山东三大秧歌”,是汉族民间舞蹈的重要组成部分。多年来,海阳秧歌频繁亮相于各类优秀舞蹈作品和晚会之中,被广大民众所熟知,这离不开文化工作者和新老艺人的共同努力。有着多重身份的“海阳爷爷”张荫松,作为地道的烟台人,不断书写着一个个有关海阳秧歌的“传奇”。从活泼好动的小男孩成长为职业舞蹈演员,如今已年过八十的他,将毕生精力都投入山东传统舞蹈的传承与创新中,从扎根基层的群众文艺工作者到兢兢业业授道解惑的教师,他择一事,终一生。不知何时起,海阳秧歌几乎成为张荫松生活的全部,用那份对舞蹈近乎痴狂的执著,延续着与秧歌的不解情缘。

踏土寻脉:民间舞蹈基因的深掘与守护

海阳是崇武之乡,自古以来就有习武强身之风。张荫松回忆,“小时候由于体弱多病,学过一阵螳螂拳”。殊不知古老的海阳秧歌正是在这类动作敏捷、刚柔并济的武术基础上发展起来的,并由此奠定了海阳秧歌刚毅、稳健的舞蹈气质。经过一招一式的修炼,功架自然不凡,“道义凛然”的武风气韵潜移默化地影响着这位少年。

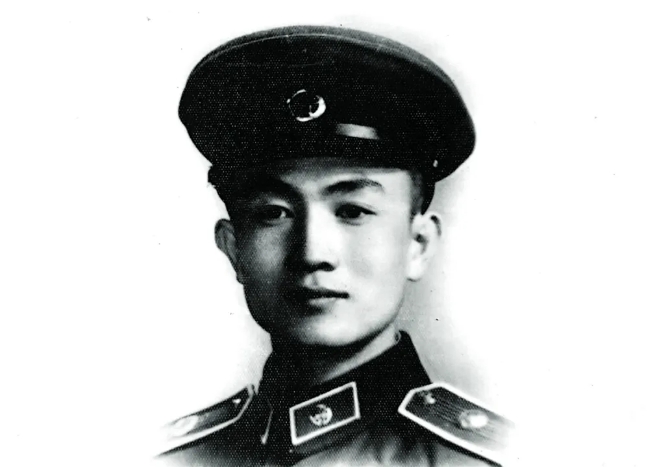

▲ 从军时期的张荫松

1944年10月11日,张荫松出生于上海市。自幼在充满艺术氛围的知识分子家庭成长,使年少的张荫松有机会接触京剧、电影、音乐、舞蹈等不同门类的艺术,这不仅开拓了他的艺术视野,还培养了他良好的艺术鉴赏力。儿时他的哥哥恰好在中学文艺部,学校经常组织排练音乐舞蹈节目,生性好动的他就跟着学跳,“我还跳过《打盅盘》,扮演里面的小老头”,那些美好的儿时舞蹈经历至今珍藏在张荫松的回忆里,每每提起,老人的嘴角就会不由自主地微微上扬。

1953年,毕业于同济大学建筑系的父亲回山东老家建设家乡,张荫松随父母返回祖籍烟台生活,这使他距离“海阳秧歌”又近了一步。20世纪50年代起,国家开始逐步推进各级专业歌舞院团建设,也更加重视舞蹈人才的培养。“记得是1959年的秋天,济南军区文工团来我就读的烟台四中招文艺兵,选中了正在做课间操的我。”那年,不到15 岁的张荫松被招入济南军区前卫歌舞团,正式步入专业舞蹈艺术殿堂,逐渐蜕变为部队文工团正规训练出来的第一代演员,为日后的舞蹈创作和教学奠定了专业基础。

▲ 张荫松与北舞第一届学生

在部队期间,张荫松不仅打下了扎实的舞蹈基本功,还接受了中国民族民间舞、中国古典舞、芭蕾舞、毯子功、表演等多门专业课程训练。“过去在部队淘汰率很高,经常两个月看一次课,考核不过关的就会被淘汰。我们经常从早上到晚上全是专业课。”那段学舞的日子,给张荫松留下了深刻印象。除了日复一日的训练,团里还排演了许多经典舞蹈作品,不仅有舞剧《小刀会》,还有舞蹈《飞夺泸定桥》《野营路上》等,接触最多的还是各民族的优秀民间舞, 如《洗衣歌》《春暖花开》《快乐的啰嗦》等。20世纪50年代,继承与发展民族民间舞蹈遗产成为舞蹈工作的指导方针,各民族民间舞蹈“舞台艺术化”的蓬勃发展态势很快辐射到了全国各地。张荫松参与了许多民族民间舞蹈的学习与演出,这些宝贵的经历不仅丰富了他的舞台表演经验,还拓展了他对传统舞蹈文化的理解,不断发酵并深化着他对舞蹈的热爱。

1964年,为庆祝中华人民共和国成立15周年,大型音乐舞蹈史诗《东方红》在北京人民大会堂首演。那年,20岁的张荫松,怀揣着对国家的炽热情怀,经历了严格的选拔和紧张排练,与全国上下三千多名艺术家齐心合力谱写了中国舞台艺术史上的壮丽篇章。“当时我们参加了11个片段的表演,特别庆幸毛主席观看了我们的演出,1964年10月16 日,我还把那张票留下来了。”那段荣耀时刻成为他人生经历中不可磨灭的印记。燃烧岁月的舞蹈仿佛成为这位年轻舞者的“人生仪式”,他在舞台上的舞动中释放着激情,寄托着信念,迎接下一场“邂逅”的到来。

民族民间舞作为扎根于人民生活的情感表达方式,也是最具人民性的舞种之一。淳朴豪爽的海阳人,不论辈分、不分亲疏,只要锣鼓声一响,就聚集在一起将海阳秧歌演绎得淋漓尽致。这是海阳人对美好幸福生活的憧憬, 是一年勤劳耕作情感宣泄的律动,更是人与自然和谐共生的生命体验。长期深耕田野进行采风的宝贵舞蹈经历,使张荫松成为与海阳人民生命情感联结最为亲密的文艺工作者。

19世纪以来,“田野考察”作为有效的方法路径逐渐在西方国家普遍运用于人类文化学研究。从“看不惯”到“真正理解”,从“感受”到“享受”,深扎田野成为张荫松爱上海阳秧歌的契机。2006年,海阳秧歌进入首批国家级非物质文化遗产保护名录,坚守在海阳的他以冷静的头脑客观考察和思考,坚持让海阳秧歌在民间自然发展,鼓励“非遗”传承人们保持自己独特的风格个性,从而成为非物质文化遗产舞蹈坚定的守护者。

1970年,张荫松从部队转业,进入烟台群众艺术馆工作,开启了他扎根基层的群众文艺工作生涯。由此,群众舞蹈成为他艺术事业的主阵地,这一年也成为他人生中的重要转折点。那些年,在“挖掘、整理、创作、辅导”八字工作方针的指导下,他与同事们深入基层,辗转500多个村落,从一个乡镇到另一个乡镇,一步步跋涉,倾力挖掘并整理海阳秧歌的资料、素材,从未停歇。

由于当时交通极其不便,工作中,张荫松搭过马车、坐过拖拉机,自行车到不了的地方就只能靠步行,一走就是一整天,有时连吃饭也是难事,条件非常艰苦,最久的一次采风一待就是八个月。在和海阳秧歌老艺人们同吃同住的日子里,老乡们总是把自己都不舍得吃的饭菜拿出来招待他们,张荫松既心酸又感动,民间艺人对海阳秧歌的这份珍视, 令他心生敬意。

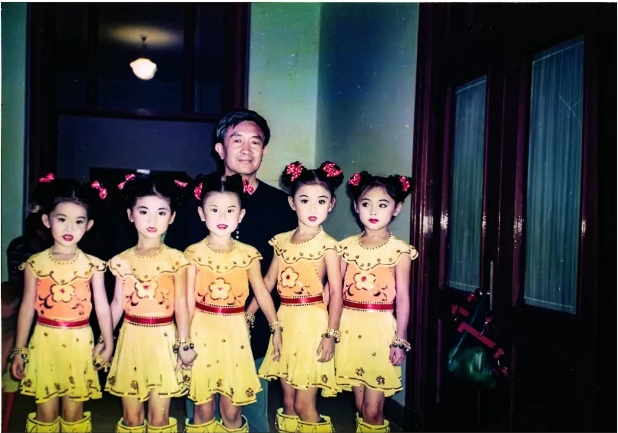

▲ 1999年,张荫松和“小金娃”在山东省春晚

在这片山海合一的土地上,只有走进人民的朴素信仰以及与他们的日常生活相关的空间,才能真正读懂那浓烈的秧歌文化。在田野里、在人民间,他像海绵一样汲取各种养分。从1973年第一次采风开始,张荫松几乎每个春节都在海阳度过,甚至在腊月里也同老乡们一起排练。他重点走访了几百个村子,一边搜集整理资料,一边拜访海阳及周边各个村子的老艺人,学习并掌握了不同民间艺人的舞蹈风格,对海阳秧歌中丰富的角色动作进行梳理。在一招一式的倾囊相授中,张荫松通过反复的模仿学习,进一步对海阳秧歌的人文精神、审美风格、民风民俗进行深度发掘。

在现代化进程不断加速的背景下,长期扎根于田野开展调查的张荫松敏锐地意识到,对海阳秧歌这一具有重要文化价值的民间舞蹈艺术进行系统性抢救保护与活态传承已刻不容缓。

热爱是“坚守”的强心剂。除了疫情期间,张荫松连续40多年在村里面过年。如果说,早年间春节期间的采风是为了拜师学艺,专注重点在海阳秧歌的动作层面,如今的过年采风则更多是陶醉在那欢腾雀跃的节日氛围中,或者说他早已习惯了这种“没有秧歌不叫年”的习俗。张荫松不知疲倦,把采风的艰辛化为艺术的享受。“王发表演的王大娘既生动又具个性,他的一招一式都拿捏得非常到位”,一提起那些用心血浇灌海阳秧歌的民间艺人,这位耄耋老人立马抖起精神,仿佛全身充满能量。口传身授间,与海阳秧歌朝夕相处的张荫松与老艺人们亦师亦友,结下了深厚的情谊。

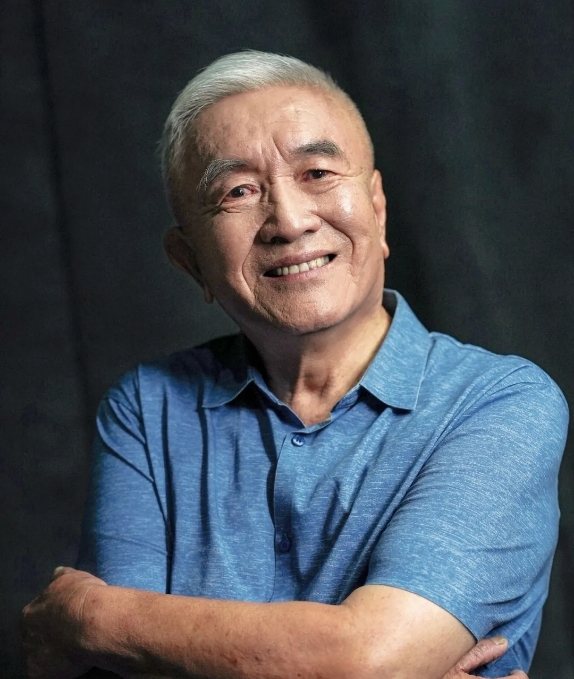

▲ 张荫松(2024年) 摄影 尹胜

在长期田野采风、整理挖掘海阳秧歌的基础上,张荫松不仅积累了丰厚的舞蹈素材和大量一手资料,还总结提炼了“访、问、查、听、看、学、记、思”的民间舞“八字采风要点”。在年轻人对原生形态民间舞蹈缺乏关心,田野采风易流于形式的今天,“海阳爷爷”看在眼里、急在心里,这“八字采风要点”成为他在课堂上反复强调的内容:“访”,即访问,从访问对象到访问内容都需面面俱到,而非仅关注动作的学习;“查”,要查阅县志、村志、村史、家史、家谱以及相关书籍等;“听”,多听各种各样的说法;“看”,需看资料、看现场、看当地的民间艺术表演;“学”,更多体现采风学习的态度,即“喜不喜欢都要学,学不会非要学,各种环境坚持学”;“记”,即记录,对采风过程的所见所闻、所思所想进行记录;“思”,即思考,要带着问题意识进入到采风学习中。

2008年,张荫松带领120名农民登上北京奥运会开幕式仪式前表演的舞台,成功让海阳秧歌惊艳世界。在排练前,张荫松坚决不同意用艺术院校学生表演,坚持要从海阳农民中选演员。他认为,非物质文化遗产是世世代代老百姓呕心沥血保护传承下来的无价之宝,在如此重要的演出中,应该由他们自己来向世界人民介绍海阳秧歌。他的坚守, 成就了海阳秧歌原汁原味的“真诚”与“热烈”,最终向世界展现了中国民间文化的自信与风采。

“我们从老艺人身上汲取的不仅仅是技艺,还有他们深入骨髓、融入血液的情感。”张荫松经常说的一句话就是:“采风对我来说就是不断再学习的过程”。时间流逝,当年传授技能的老艺人们相继去世,这让张荫松难以接受。由于常年与海阳人、海阳秧歌打交道,张荫松早已把他们当成了家人,并一直保持着对传统舞蹈和传统文化的高度敬畏。在任职烟台市群众艺术馆馆长期间,他不允许任何一个专业舞蹈工作者到乡村进行具体“辅导”,而是坚持让海阳秧歌在民间自然发展。张荫松认为,文化工作者应该在一线工作中坚持对原生态海阳秧歌的“不干预”态度。如果想真正认识和理解海阳秧歌,就要从捕捉海阳人的生活琐碎开始,从亲身感受秧歌的真情流露开始,这也是“海阳爷爷”几十年如一日坚持的。代代相传的薪火精神,老艺人们尽情尽兴、无私奉献的精神,成为张荫松艺术生涯中一盏永恒不灭的明灯,指引他一路前行。

破茧成蝶,让古朴的秧歌艺术焕发时代光彩

2023年春节,一群平均年龄只有五岁的小萌娃手持“齐眉扇”,脚穿“虎头鞋”,扭着“海阳大秧歌”登上了央视春晚的舞台。张荫松将20世纪80年代海阳秧歌中的“高跷秧歌”创新性还原,在保留浓郁民族特色的同时又加入了独特新颖的表现形式,使作品《我和爷爷踩高跷》充满传统舞蹈的魅力和天真活泼的童趣,一夜之间,“娃娃高跷”家喻户晓。

▲ 1999年,张荫松和“小金娃”在人民大会堂

从幼儿园的课堂到中老年的舞台,从专业院校教室到“桃李杯”的赛场,从国内舞台到国际交流,张荫松不仅是深耕一线的群众文化工作者,更是坚守民间土壤的舞蹈编创者。几十年来,他根植沃土,坚守创新,怀着对舞蹈事业的热爱,创作了大量讴歌时代、讴歌人民,具有浓郁地方特色和生活气息的舞蹈作品,并多次荣获国家级奖项,获得了业界和群众的好评。代表作有《娶女婿》(1979年)、《鸡婆婆》(1982年)、《浪花·白帆》(1985年)、《樱桃红了》(1985年)、《苦菜花》(1992年)、《细雨情丝》(1995年)、《耕海》(1996 年)、《山那边的女人》(1999年)、《娃娃高跷》(2000 年)、《乡韵》(2004年)、《舒心的日子扭着过》(2013 年)、《爷爷教我踩高跷》(2013年)、《幸福像花儿一样》(2013年)、《货郎小小俊翠花》(2021年)、《地雷战》(2021年)等。其中,《苦菜花》获第六届全军文艺会演创作一等奖;《樱桃红了》获全国第二届民间音乐舞蹈比赛创作二等奖;《细雨情丝》《耕海》《娃娃高跷》《舒心的日子扭着过》《爷爷教我踩高跷》《幸福像花儿一样》获“群星奖”金奖。

▲ 1999年,张荫松和“小金娃”在北京动物园

张荫松的舞蹈创作风格以山东民间舞蹈文化基因为根基,舞蹈题材贴近百姓生活,时代气息浓郁,擅长在鲜活的舞蹈形象中巧妙融入时代审美和情感深度。在塑造典型人物形象和刻画人物性格方面,以彰显不同时代劳动人民形象为特点,科学养鸡的“婆婆”,采摘樱桃的“小姑娘”,跟着爷爷学秧歌的“娃娃”,都惟妙惟肖地表现了山东人民独特的文化气质。他的创作实践为汉族民间舞蹈的传承与发展提供了重要的艺术经验。

改革开放后是张荫松深入生活、投入创作的一个重要阶段。对家乡有着独特情怀的他尝试运用海阳秧歌传统舞蹈语汇进行创作,成功将现实生活典型形象与传统风格特色相结合,推出了一系列表现改革开放后老百姓幸福生活的作品:舞蹈《鸡婆婆》讲述了一位老婆婆科学养鸡的故事,观照现实;《浪花·白帆》巧用道具、借物抒怀,用银白色扇子描绘出海浪滚滚的景观意象,表达出对美好幸福生活的向往。为了更好地呈现山东烟台农村的新面貌,展现人民面对新生活的喜悦心情,张荫松在女子群舞《樱桃红了》中精准抓住海阳秧歌“摆”的动律特质,巧妙地将单一动律进行分解变化,并将“提、裹、磨、拧”等动律融入其中,创造出“稳中摆”“拧中摆”“跌中摆”“荡中摆”等丰富多样的劳动形象。

▲ 张荫松与田露在排练现场

2023年春晚版本的《我和爷爷踩高跷》推出之前,张荫就始终秉持传统文化要“从小娃娃抓起”的理念,在招远实验幼儿园设立了特色民族文化传承课程,开始教孩子们踩高跷、学剪纸、练民族舞蹈,引导孩子们自觉成为“非遗”保护者、传承者、创新者。招远“小金娃”在烟台当地颇有名气,自从1998年烟台虎年春晚首次亮相后,他们陆续出现在全国各种重大演出中,广受好评,张荫松创作的舞蹈《娃娃高跷》《爷爷教我踩高跷》也多次在全国舞蹈比赛中获奖。在张荫松的倾心栽培下,一代代“小金娃”光芒四射,让更多人看到了海阳秧歌的独特魅力。一部部作品的背后,是烟台“非遗”人对海阳秧歌数十年如一日的坚守。

2021年,取材于海阳秧歌中典型人物“货郎和翠花”的群舞《货郎小小俊翠花》亮相第十三届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞的终评现场,作品再塑了传统北方乡村集市的热闹场景,展现了山东民间舞蹈的独有魅力,诠释出张荫松对海阳秧歌传统审美表达方式的坚守态度。同年,张荫松与北京舞蹈学院教授田露共同导演的舞剧《地雷战》在山东省烟台市胶东剧院成功上演,张荫松把这部舞剧视为一次“创作实验”,在其中解答了一直困扰他的问题—— “如何用海阳秧歌的素材来表现海阳人的革命历史?”《地雷战》以家喻户晓的海阳地雷战为叙事基础,用创新的舞台结构方式和海阳秧歌素材塑造民兵英雄人物形象,大胆采用民间音乐与摇滚元素相结合的方式,着实“摇滚”了一把。张荫松告诉我们,民间舞的编舞就像化妆,哪儿好看就重点化哪里,抓住舞蹈最具特点的地方是编创的关键。他的创作生涯成功实现了对山东民间舞海阳秧歌的艺术升华,怀揣着对海阳秧歌文化内涵与特质的珍视,以其独到的艺术眼光和几十年如一日的坚持将一个流传于乡野的舞种转变成舞台上鲜活的舞蹈形象,使海阳秧歌始终保持着勃勃生机。作为海阳人民艺术的宣传大使,他不仅积极投身海阳秧歌的舞台创作,并且全心全意为海阳秧歌的推广宣传四处奔走,热心帮助每一位对海阳秧歌感兴趣的同行,影响着众多优秀编导不断关注和研究海阳秧歌,在全国民族民间舞创作热潮中,《翠狐》《梦里寻她千百度》《磨》《喜鹊衔梅》《济南的冬天》《海阳有个王大娘》等一系列带有海阳秧歌“标识”的优秀舞蹈作品纷纷问世,推动了汉族民间舞当代审美建构。

铸魂立范:开创构建科学化教学体系

“欲动先提、逢提必拧”,这一“动态口诀”贯穿于不计其数的海阳秧歌课堂训练,也彰显着“海阳爷爷”数载教学传承海阳秧歌的不变初心。作为将海阳秧歌带入高等舞蹈院校课堂的第一人, 八十多岁的张荫松依旧坚守在教学一线。他系统地提炼、整理散落在民间的海阳秧歌,经课堂反复实验和检验,形成了极具代表性的汉族民间舞蹈素材与教材,逐渐成为各大艺术院校舞蹈学科的汉族民间舞基础教材,使海阳秧歌从广场民间步入职业化训练课堂,为中国民族民间舞学科建设做出了突出贡献。1996年张荫松被授予全国“先进工作者”称号,享受国务院政府特殊津贴;2008年获得山东省委、山东省人民政府颁发的首届山东泰山文艺奖“艺术突出贡献奖”;此外,他还曾荣获“全国文化系统先进工作者”称号、文化部“群文之星”称号、文化部文华艺术院校“园丁奖”等。

▲ 2024中国舞协“舞者述说——中国舞蹈人物传记口述史”项目采访张荫松 摄影:尹胜

2012年,张荫松与田露合著的《山东海阳秧歌教程》由上海音乐出版社出版,作为北京舞蹈学院重要科研课题《山东海阳秧歌分析与重建》的研究成果,该教材打破了传统舞蹈教材的体例和编写模式,以海阳秧歌的历史文化为主线,生动形象地分析讲解动作特点、课堂教学组合、角色歌性组合以及传统短剧,对海阳秧歌的传统文化与动态特征进行了全方位、多层次的介绍,其图、文、谱、影像相结合的方式,具有独特的学术价值与教学实用性。2013 年该教材荣获北京市“精品教材”称号。海阳秧歌教学体系能从众多优质的汉族民间舞蹈中脱颖而出,成为北京舞蹈学院及全国各大院校的核心课程,并非一朝一夕的功夫。

20世纪50年代,为筹办新中国第一所舞蹈学校,舞蹈人开始探索构建职业化舞者训练体系教材。1980年,北京舞蹈学院中国民族舞教育系第一批民间舞专业方向的本科生入学,急需一套适合本科生学习的教材。20世纪80年代初,北京舞蹈学院教师许淑媖等一行人赴山东胶东地区考察采风,结识了烟台市群众艺术馆馆长张荫松,初步确定了海阳秧歌的教学价值。这次相遇,也带来了张荫松人生的另一个转折。

1983年5月,张荫松受聘于北京舞蹈学院,为首届大学部民间舞教育专业学生教授海阳秧歌。在许淑媖提出的“元素教学法”的指导下,张荫松对海阳民间艺人的传统代表性短句进行了梳理整合,海阳秧歌女班教材初具雏形, 海阳秧歌也首次走进了专业舞蹈院校的课堂。起初授课时,张荫松内心忐忑,不断思考“如何将民间的海阳秧歌进行提升以符合课堂教学的需求”。作为“元素教学法”的首批实践者,张荫松从教学的角度重新审视海阳秧歌——从基本体态、步伐、运动规律的提炼,到课堂教学,多方位探索海阳秧歌的传承。在两个学期的教学过程中,经反复检验与深入研究,在许淑媖、赵宛华等专家的帮助下,他对海阳秧歌有了更全面深刻的认识,海阳秧歌女班教材也更趋完善。

海阳秧歌进入艺术院校教学课堂后,其身体文化蕴含的美学价值和训练价值被逐步挖掘,张荫松以教学者身份对海阳秧歌民间素材进行提炼升华,为教学过程赋予了文化传承的意义。在第一届民间舞教育专业毕业汇报演出晚会上,海阳秧歌作为独立的民间舞蹈素材组合首次成功亮相。张荫松回忆道,就像看到自己的孩子出人头地一样欣慰自豪,这标志着海阳秧歌正式进入专业艺术领域。后来,他又多次受邀到北京舞蹈学院教授海阳秧歌,不断提升海阳秧歌教材的完整性、艺术性和训练价值,并进一步在全国推广。

作为中国民族民间舞蹈教育体系的奠基者之一,张荫松以深耕田野的学术自觉与知行合一的教育实践,构建起海阳秧歌从文化研究到教学转化的全过程。他始终扎根教学一线,曾创下同一学期开设10个海阳秧歌教学班的纪录,通过高强度的课堂实证对教材内容进行反复检验——从动作语汇的拆解重组到文化逻辑的层级递进,最终形成具有学科规范性与文化阐释性的教材体系。海阳秧歌教材的建设与发展丰富了中国民族民间舞蹈教学内容,为后续各民族民间舞蹈教材的挖掘、提炼和加工提供了范例,也为“学院派”中国民间舞教学体系提供了经验。

在教学体系建构过程中,张荫松以跨学科视野突破舞蹈本体研究局限,在研究框架中融入考古学的历史纵深、美术学的空间构成以及物理学的力学原理,通过解构海阳秧歌的动态机制,提炼出“向心与离心”的运动规律,揭示出肢体运动中重力分配与文化隐喻的内在关联,总结出“线性空间流动”,诠释出秧歌动作在三维空间延展中的文化叙事功能,提出了海阳秧歌的“圆道”之美1。这一将身体动力学与文化符号学相结合的创新研究视角,构建起海阳秧歌“动作基因库”,实现了传统舞蹈从动作语汇到训练价值的转化。

张荫松始终强调教学体系的文化承载力。他通过反复的课堂实验,从课堂组合和传统短句中提炼出“拧倾中的礼制规约”“提沉间的海阳意象”等文化意涵,使教材编纂突破技术罗列,形成以文化认知驱动“舞感”的教学逻辑。这种创新理念直接推动了人才培养模式的革新,已被广泛应用于专业舞蹈教育,更启发了众多编导将海阳秧歌元素转化为当代创作语汇,实现了传统舞蹈文化从课堂传承到艺术创新的生态闭环。“传承”的本质是以时代精神激活文化基因,在当代审美体系中重构传统艺术的深层意蕴,使之成为映照时代气象、展现人民精神的艺术丰碑。张荫松扎根田野的采风生涯,凝练出独到的文化传承观——守护传统绝非机械复刻,而是以创新思维实现永续发展。这种辩证思维投射在民间舞教学中,形成了“动态传承”的教育理念:教学方案直击不同学习主体的核心诉求,真正实现因材施教的精准培育;教学体系始终与时代脉搏同频共振,通过持续解构传统语汇的文化密码,构建起传统舞蹈与现代认知的对话桥梁。

40多年来,张荫松先后担任北京舞蹈学院、中央民族大学、国防大学军事文化学院、上海戏剧学院、山东艺术学院和山东青年政治学院等院校的客座教授、硕士研究生导师。“海阳爷爷”足迹遍布全国,学生众多,为各地艺术院校培养了大批民间舞教学与表演人才。

▲ 张荫松做示范

张荫松对海阳秧歌的热爱浓烈执著,他手里就像有一把“万能钥匙”,不管是专业舞者还是普通百姓,上至退休老人,下至学龄前儿童,凡是跟张老师上过课的人都有体会,他的语言风趣犀利,常常一针见血,切中肯綮。

“移动乐库”“说书先生”“爱喝咖啡的爷爷”,这些都是学生们给他取的昵称。张荫松享受教学,曾言“我每天教舞蹈才会感到快乐”,只要站在课堂上,他就有使不完的劲儿。虽然课堂氛围活跃,张荫松却对学生要求十分严格, 他用实际行动告诉年轻学生,我们身上都肩负着传承发展传统民间舞蹈文化的使命。他以“老学生”自居,经常出现在各学术研讨会和演出现场,认真做笔记,引领学生解决各种问题。耄耋之年,他仍充满好奇,在海阳秧歌教学的探索之路上永不停歇。

“在向传统学习这条永无止境的路上,我非常荣幸接受了人民几十年的‘再教育’,在学习领悟灿烂中华文化的过程中,我深深地理解和认识了人世间的‘真善美’的真谛。”一路走来,张荫松用毕生心血编织起连接传统与现代的文化纽带,让海阳秧歌这株古树不断萌发新芽,在“扭、拧、裹、缠”的律动中舞出一段圆转流动的“艺术人生”,连绵不断、生生不息。

Copyright©2022 安徽省舞蹈家协会 All Rights Reserved. 皖ICP备2022005445号  皖公网安备 34011102003271号

皖公网安备 34011102003271号

地址:中国·安徽省合肥市芜湖路168号同济大厦4楼413室

电话:0551-62888190邮箱:anhuiwx@yahoo.com.cn

技术支持:赛易科技

微信公众号

微信公众号